технические условия

Резерв огнетушащего вещества

Резерв огнетушащего вещества — количество ОТВ, готовое к быстрому применению в случаях повторного воспламенения или невыполнения установкой пожаротушения своей задачи. В установках пенного и в централизованных установках газового пожаротушения требуется наличие 100%-ного резерва. Как правило, резерв и расчётное количество ОТВ хранятся в составе установки пожаротушения раздельно. Допускается совместное хранение расчётного количества и резерва: газового ОТВ в изотермическом резервуаре при условии оборудования последнего запорно-пусковым устройством с реверсивным приводом и техническими средствами его управления; пенообразователя для защиты складов нефтепродуктов, если объём резерва не превышает 10 м 3. Сосуды для хранения резерва должны быть подключены к трубопроводам установки пожаротушения и находиться в режиме местного ручного пуска. Переключение таких сосудов в режим дистанционного или автоматического пуска предусматривается только после подачи или отказа подачи расчётного количества газового ОТВ. Параметры подачи ОТВ для расчётного количества и резерва должны быть аналогичны.

Лит.: ГОСТ 12.3.046-91. ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования; НПБ 88-2001*. Установки пожаротушения и сигнализации. нормы и правила проектирования; СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. противопожарные нормы.

Пузач Сергей Викторович

Известный учёный в области обеспечения пожарной безопасности, тепломассообмена и водородной энергетики.

Известный учёный в области обеспечения пожарной безопасности, тепломассообмена и водородной энергетики.После окончания с отличием Московского Высшего технического училища (МВТУ) им. Н.Э. Баумана (1984) работал в конструкторском бюро Института атомной энергии им. И.В. Курчатова (до 1987 года). В 1990 году закончил очную аспирантуру в МВТУ им. Н.Э. Баумана иуспешно защитил кандидатскую диссертацию. Работал старшим научным сотрудником в Институте высоких температур РАН (до 1996 года).

С 1996 года работает в Академии государственной противопожарной службы МЧС России, где прошёл путь от старшего преподавателя до начальника кафедры инженерной теплофизики и гидравлики.

Внёс существенный вклад в математическое моделирование тепломассообмена в сложных термо-газодинамических условиях (пожар, распространение и аккумулирование водорода, сверхзвуковые диффузоры, формование стекломассы, непрерывная разливка металлов и сплавов). Также им разработаны программы для ЭВМ, реализующие интегральные и полевые модели расчёта динамики опасных факторов пожара в помещении.

Автор более 110 научных работ, монографии и патента. Под руководством Пузач Сергея Викторовича подготовлены 2 кандидатских технических наук.

Показатели пожаровзрывоопасности

По агрегатному состоянию вещества (материалы) делятся на: газы — вещества, давление насыщенных паров которых при температуре 25 °С превышает 101,3 кПа; жидкости — вещества, давление насыщенных паров которых при температуре 25 °С менее 101,3 кПа. К жидкостям относят также твёрдые плавящиеся вещества, температура плавления или каплепадения которых менее 50 °С; твёрдые вещества (материалы) — индивидуальные вещества и их смесевые композиции с температурой плавления или каплепадения более 50 °С, а также вещества, не имеющие температуры плавления (например, древесина, ткани и т. п.); пыли — диспергированные твёрдые вещества (материалы) с размером частиц менее 850 мкм. Каждому агрегатному состоянию соответствует своя совокупность показателей пожаровзрывоопасности, достаточная для первоначального составления мнения о пожаровзрывоопасности этого вещества (материала).

Номенклатура показателей и их применяемость для характеристики пожаровзрывоопасности веществ (материалов) приведены в таблице.

| Показатели пожаровзрывоопасности | Агрегатное состояние веществ (материалов) | Газы | Жидкости | Твердые | Пыли | Группа горючести | + | + | + | + | Температура вспышки | - | + | - | - | Температура воспламенения | - | + | + | + | Температура самовоспламенения | + | + | + | + | КПР | + | + | - | + | ТПР | - | + | - | - | Температура тления | - | - | + | + | Условия теплового самовозгорания | - | - | + | + | МЭЗ | + | + | - | + | Кислородный индекс | - | - | + | - | Способность взрываться и гореть при взаимодействии с водой и другими веществами | + | + | + | + | Нормальная скорость распространения |

Предтеченский Всеволод Михайлович

Основоположник расчётных методов нормирования путей эвакуации и эвакуационных выходов.

Основоположник расчётных методов нормирования путей эвакуации и эвакуационных выходов.В 1936 году окончил Всесоюзный заочный индустриальный институт (ВЗИИ). В 1941— 1950 работал в системе МВД СССР, занимаясь вопросами проектирования, строительства и восстановления разрушенных войной сооружений. С 1946 по 1978 работал в Московском инженерно-строительном институте (МИСИ, ныне МГСУ). С 1954 года заведовал кафедрой архитектуры гражданских и промышленных зданий, одновременно с 1960—1973 был проректором института по учебной работе. Кандидатскую диссертацию защитил (1940) в МИСИ по теме «Основные положения по проектированию учебных заведений».

С начала 50-х увлёкся проблемой изучения организации движения больших масс людей в зданиях (сооружениях) как в штатных, так и в чрезвычайных ситуациях, посвятив этой теме докторскую диссертацию. Им впервые были установлены закономерности изменения параметров людских потоков и предложено их математическое описание, в т. ч. для условий эвакуации людей при пожарах с обеспечением необходимой безопасности. Его работы получили признание как в России, так и за её пределами.

Предтеченский В. М. был избран почётным доктором Будапештского технического университета (1973), с 1963 по 1971 руководил постоянной комиссией по градостроительству Моссовета, был секретарём Союза архитекторов ВАК СССР (1964—1971), четырежды избирался депутатом Моссовета.

Предтеченский В. М. автор 95 научных трудов, в т. ч. 15 — за рубежом. Среди них: «О расчёте движения людских потоков в зданиях массового назначения»; «Проектирование зданий с учётом организации людских потоков» (в соавторстве с А.И. Милинским, изд. в СССР (1969); ГДР, ФРГ (1971); ЧССР (1972); США (1978). Под редакцией и при участии Предтеченского издан 5-томный учебник «Архитектура гражданских и промышленных здании».

Порядок проведения сертификации

Пожарный рукав

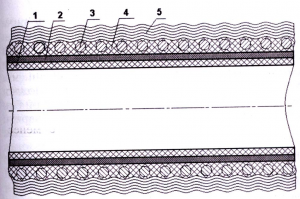

Рис 1. Схема расположения конструктивных элементов всасывающих и напорно-всасывающих ру-

кавов:

1 -. внутренняя резиновая камера; 2 — текстильный слой;

3—проволочная спираль; 4— промежуточный резиновый слой;

5 — текстильный слой

Напорный пожарный рукав — пожарный рукав для транспортирования ОТВ под избыточным давлением. Напорные рукава состоят из тканого или ткановязаного каркаса и внутреннего гидроизоляционного покрытия. При изготовлении каркаса напорного рукава используют нити из химических и натуральных волокон. Внутреннее гидроизоляционное покрытие изготавливается из различных видов резин, латекса, полиуретанов и других полимерных материалов. Напорные рукава с каркасом из натуральных волокон могут быть без внутреннего гидроизоляционного покрытия. В зависимости от назначения напорного рукава его каркас может иметь наружное защитное покрытие или пропитку.

По назначению напорные рукава подразделяются на рукава для комплектации пожарных машин (РПМ) и для оборудования наружных (РПК-Н) и внутренних (РПК-В) пожарных кранов зданий и сооружений. По стойкости к внешним воздействиям напорные рукава подразделяются на рукава: обычного исполнения; специального исполнения — износостойкие (И), масло-стойкие (М), термостойкие (Т). Износостойкие рукава обладают повышенной стойкостью к абразивному износу, могут более

Пожарный автомобиль газодымозащитной службы

Лит.: ГОСТ 12.2.047-86. ССБТ. Пожарная техника. Термины и определения; ППБ 194-2000. Техника пожарная. Автомобиль газодымозащитной службы. Общие технические требования. Методы испытаний; Типаж пожарных автомобилей на 2006—2010 гг.

Пожарно-профилактическая деятельность

Материалы конференции, проведенной на выставке "Комплексная безопасность - 2014"

Наш дорогой друг fort побывал на выставке «Комплексная безопасность — 2014» и унес оттуда в клювике несколько интересных презентаций, касающихся регулирования в области пожарной безопасности. Большому количеству провинциальных специалистов редко удается побывать на столичных выставках, а на выставках местного уровня и конференции тоже местные. Поэтому представляем вниманию всех интересующихся презентации спикеров. Файлы презентаций — в формате Microsoft PowerPoint.

Пожарное дело в России

возлагался на десятских и сторожей, которых, в свою очередь, контролировали решёточные приказчики. Вторым документом вводилась уголовная ответственность за поджоги и